こんにちは。

行政書士宮武事務所の代表、行政書士の宮武勲です。

皆様ご存知のとおり、昨今離婚が増えており、厚生労働省の「令和5年(2023)人口動態統計月報年計(概数)の概況」によれば、令和5年の離婚件数は18万3803組となっています。同年の婚姻件数は47万4717組ですので、結婚する数の約4割程の数が離婚しており、離婚は珍しくない状況となっています。当事者となられる方・なられた方も多いのではないかと思います。

離婚される際は、 子の親権、子との面会、養育費の支払い、財産の分け方等の離婚条件について話合われると思います。

話合いがまとまったときに証拠として作成する書面に「離婚協議書」がありますが、「書き方が分からない」という方も多いのではないでしょうか。

そんな方のご参考に少しでもなればと思い、本記事では、離婚協議書の書き方についてご説明させていただきます。

1 離婚協議書とは

離婚する際は、 お互いの話合いだけで離婚するケースがほとんどであり、それを「協議離婚」といいます(協議離婚以外には、裁判所での手続である調停離婚・裁判離婚があります)。

「離婚協議書」とは、協議離婚の際に、 子の親権、子との面会、養育費の支払い、財産の分け方等の離婚条件を定めた書面のことです。 契約書の一種であり、離婚条件にお互いが合意したことの証拠となります。

離婚協議書を作成せず、口約束だけにしてしまうと、後で言った言わないの事態となりトラブルになってしまう可能性があります。その結果、お子様とご希望どおりに会えなくなったり、養育費が支払われなかったりすると、非常に辛い・悔しい思いをする恐れがあります。

離婚協議書は、法律上、作成が義務付けられているわけではありませんが、作成することで、合意した離婚条件がスムーズに実行されることが期待でき、トラブルの抑止になりますので、作成しておいた方が良いでしょう。

離婚協議書は書式等も定められていません。手書きでもパソコンで作成してもかまいません。

用紙も特に定めはないのでメモ用紙やチラシの裏等でもかまいませんが、長期間保存できるよう、相応の用紙を用いた方が良いです。

本人が書いてもいいですし、専門家である行政書士・弁護士に作成を依頼することもできます。

離婚協議書を公正証書(公証役場で作成する公的な証明力のある書類)とすることで、養育費などの未払いに対するの差押え(強制執行)も可能となります。公正証書とするためには、公証役場での手続きが必要です。

離婚協議書を作成する時期は、離婚届を役所に提出する前でも後でも構いません。

しかしながら、後述する子の親権のように、離婚届を提出する際に決めておかなければならない事項もあり、離婚届を提出した後に離婚条件を話合うのが難しいこともあるので、その点も踏まえ作成時期は検討した方が良いでしょう。

2 書き方

離婚協議書の内容は特に定めがありませんので、法律に違反しない限り、お互いが合意した事項を記載すれば問題ありません 。

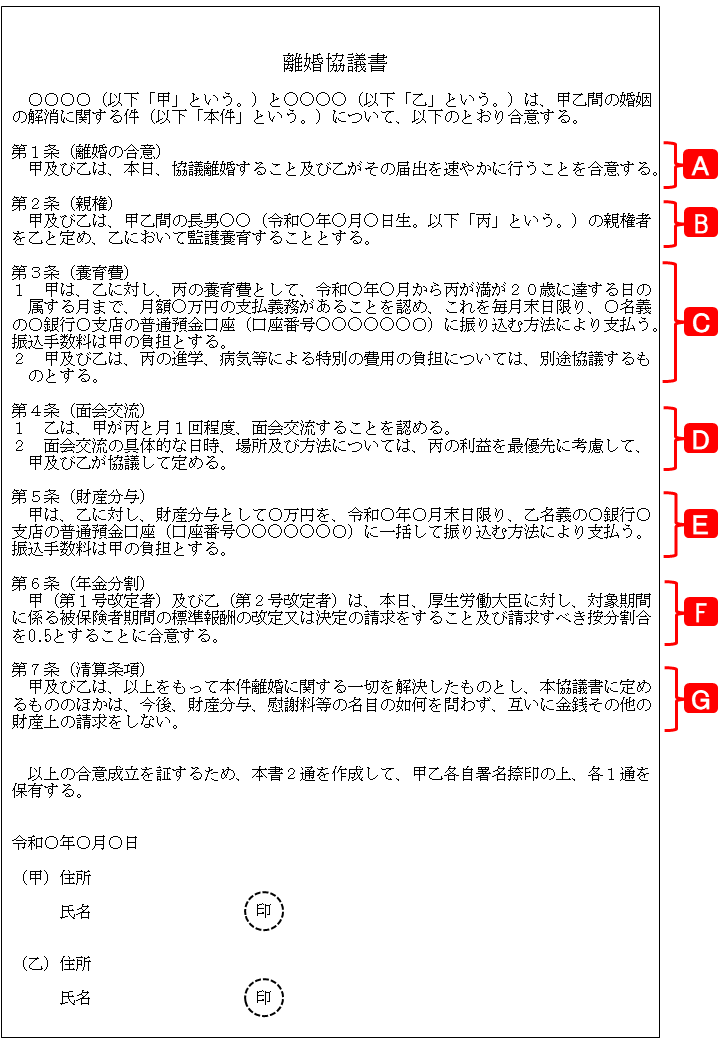

離婚協議書の書き方について、下記のサンプルを用いて各条ごとにご説明いたしますが、実際に作成する際は各条を網羅する必要はありません(逆に、サンプルに記載している内容以外にも合意した事項があれば、記載して構いません)。

離婚協議書サンプル

(1)離婚の合意(離婚協議書サンプルのA参照)

離婚協議書の作成日にお互いが離婚に合意した旨を離婚協議書に記載します。

離婚届をどちらが提出するか明確にしたい場合は、サンプルのように記載します。

(2)親権(離婚協議書サンプルのB参照)

離婚する際は、未成年の子の親権をどちらが持つか決める必要があります(離婚届にも記載する必要があります)。

このため、サンプルのように、どちらが親権者になるか離婚協議書に記載します。また、子を特定できるように生年月日を記載します。

親権と似たものとして、監護権(身上監護権)があります。監護権とは、子と一緒に暮らし日常の世話や教育をする権利です。基本的には、親権に含まれ、親権者が監護権者となるのが一般的ですが、お互いが合意すれば、親権者と監護権者を別々にすることができます。

サンプルでは、親権者と監護権者が同一との想定で記載しておりますが、別々にする場合は、その旨を記載します。

なお、親権には、監護権以外に、財産管理権、居所指定及び職業の許可があります。

(3)養育費(離婚協議書サンプルのC参照)

養育費を支払うことを決めた場合に、離婚協議書に記載します(支払わない旨の合意も可能です)。

サンプルのように、誰が支払うか、支払開始時、支払終了時期、支払額、支払方法について記載します。

支払方法を口座振込とした場合は、振込時期、振込先口座の名義・銀行名・支店名・口座種別・口座番号を記載した方が良いでしょう。

養育費の金額は、お互いが合意した金額であれば、いくらでも構いません。尚、家庭裁判所の調停や審判の手続においては、「養育費・婚姻費用算定表」が用いられております。金額の目安が分からない場合は、参考にするのも一案かと思います(ただし、あくまでお互いの収入及び子の数から機械的に算出される金額となります)。

定期的に支払う養育費以外に、子が大学等に進学した場合、病気や怪我をした場合等については、高額の臨時支出が考えられます。そのような場合に備え、サンプルのように「別途協議する」旨記載することができます。予めお互いの負担の割合を定めておいても構いません。

(4)面会交流(離婚協議書サンプルのD参照)

親権者(監護権者)でない側は、通常、離婚により子と離れて暮らすことになります。

親権者でない側が、子と会ったり連絡を取り合うことを「面会交流(親子交流)」といいます。お互いが面会交流について合意した場合、離婚協議書に記載します(面会交流は必ず行わないといけないものではありません)。

サンプルのように、誰が面会交流をするのか、頻度等について記載します。サンプルでは、日時、場所及び方法については協議する旨の記載としておりますが、内容が具体的に定まっているのであれば、記載しても構いません(メール・手紙等での連絡、行事への参加、プレゼントのやりとり、宿泊を伴う交流等)。

面会交流は、民法上「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」とされていますので、サンプルにもその旨記載しています。親の都合よりも、子の都合や心身の状況等を優先して、面会交流を行う必要があります(子が拒否する場合等は、無理強いはできません)。

(5)財産分与(離婚協議書サンプルのE参照)

離婚の際に財産の分け方(財産分与)について合意すれば、離婚協議書に記載することができます。

財産分与の対象となるのは、結婚している間にお互いが協力して築き上げた共有財産となりますので、結婚する前から持っていた財産や相続により得た財産等は対象となりません。夫婦の一方が専業主婦・主夫であっても、家事育児等での貢献があったからこそ財産を築けたとされるので、相手に財産分与を請求することができます。

サンプルは、金銭を分ける例として、誰が支払うのか、支払額、支払時期、支払方法について記載しています。

支払方法を口座振込とした場合は、振込時期、振込先口座の名義・銀行名・支店名・口座種別・口座番号を記載した方が良いでしょう。 サンプルでは一括払いとしておりますが、分割払いでも構いません。

財産には、現金・預貯金のような金銭以外にも、不動産(土地・建物。マンションも含む)、株式等の有価証券、自動車、家財道具、賃借権等も含まれます。それら財産を分ける場合は、財産が特定できる情報(不動産あれば登記事項証明書の記載事項等)を記載します。

(6)年金分割(離婚協議書サンプルのF参照)

「年金分割」については、聞きなれない方も多いかと思います。

将来受け取れる年金額は、納めた年金保険料次第です。会社員・公務員等の場合は、厚生年金に加入しており、収入に応じて納める保険料が異なってきます。

夫婦でのいずれか又は両方が会社員・公務員等であった場合は、結婚していた間に納めていた厚生年金の保険料も、財産と同様に分けることができ、それを年金分割といいます。

分割により、保険料を多く納めていた方が、少なく納めていた方(又は全く納めていなかった方)に分けることになります。分割により、分割された側(少なく納めていた方)が、分割された分保険料を納めていたことになるので、将来受け取れる年金額が増えることとなります。

分け方としては、サンプルのように割合を離婚協議書に記載します。割合は0.5(半分)とするのが一般的です。

(7)清算条項(離婚協議書サンプルのG参照)

離婚協議書に記載しているものの他は、一切請求ししない(支払わない)旨をお互いに確認するものになります。記載していないと、後日、財産分与や慰謝料等の請求がされる可能性があるため、将来のトラブル防止の観点から、記載した方が良いでしょう。

(8)慰謝料・解決金

サンプルには記載しておりませんが、慰謝料・解決金を定めることもできます。

「慰謝料」は、一方の不法行為(不貞・DV等)により精神的苦痛を受けた側への損害賠償のことです 。これに対し、「解決金」とは、名前のとおりトラブルを解決する際に支払われるものです。実質的には慰謝料であるものの、名目が「慰謝料」だとイメージが良くないために、「解決金」の名目が使われることもあります。

離婚協議書に記載する場合は、養育費や財産分与に準じて、 誰が支払うのか、支払額、支払時期、支払方法について記載することになります。

3 おわりに

離婚協議書は、お互いに離婚条件に合意したことを証明するもので、離婚において非常に重要な書面です。

内容・書式等は定められていませんが、離婚条件について後日疑義が生じないように、合意したことについて正確に記載することが必要です。具体的に決まっている事項については、その内容を記載した方が良いでしょう。

書き方等についてご不安な場合は、専門家である行政書士・弁護士に相談しても良いかもしれません。